ひよこ生徒

ひよこ生徒授業中に眠くて集中できない…

眠くならない方法が知りたい!

先生にバレずに眠気を覚ます方法はないかな?

授業中に眠くなってしまい、大切な内容を聞き逃してしまった経験は誰にでもあるでしょう。睡眠不足が原因と思われがちですが、実は食生活や教室の環境、ストレスなども眠気を引き起こす要因になっています。

この記事では、中学生・高校生でも実践できる「授業中眠くならない方法」を、即効性のある対策から根本的な生活習慣の改善まで徹底的に解説します。

授業中の眠気は、原因を知って正しく対策すれば必ず改善できます。

バレずにできる方法も紹介するので、この記事を参考にして、授業に集中できる環境を自分で作っていきましょう!

- 授業中に眠くなる6つの主な原因

- バレずにできる即効性の高い眠気覚まし対策

- 眠気覚ましに効く6つのツボ

- 授業中の眠気予防につながる生活習慣の改善策

授業中に眠くなるのはなぜ?主な6つの原因

授業中に眠くなるのには、睡眠不足だけでなく生活習慣や環境など、さまざまな理由が考えられます。まずはご自身の状況と照らし合わせて、眠気の根本的な原因を探ってみましょう。

ひとつずつ解説します。

原因①睡眠不足や睡眠の質が悪い

授業中に眠くなる主な原因の1つ目は、睡眠不足や睡眠の質が悪いからです。中学生や高校生は、部活動や塾、スマートフォンの使用などで夜更かしをしがちです。

必要な睡眠時間が確保できていない、または夜中に何度も目が覚めるなど睡眠の質が低い場合、日中の眠気に直結します。

脳や体が十分に休息できていないため、授業という静かな環境ではとくに強い眠気に襲われやすくなります。まずは毎日の睡眠時間を見直すことが、授業中の眠気対策の第一歩です。

原因②生活リズムの乱れ|体内時計がずれている

授業中に眠くなる原因として、生活リズムの乱れも挙げられます。休日前の夜更かしや休日の寝だめなどによって就寝・起床時間が不規則になると、体内時計がずれやすくなります。

体内時計が乱れると、脳が「起きるべき時間」と「寝るべき時間」を正しく認識できなくなりがちです。その結果、授業中など起きていなければならない時間帯に眠気が生じたり、逆に夜に寝付けなくなったりする事態につながります。

毎日なるべく同じ時間に寝て起きる習慣をつけ、体内時計を整えることが重要です。

原因③お昼ごはんによる血糖値の急上昇

授業中に眠くなる原因には、お昼ごはんによる血糖値の急上昇もあります。とくに昼食後、5限目や6限目の授業で強い眠気を感じる場合、血糖値の変動が関係している可能性があります。

以下のような糖質が多い食事をとると、血糖値は急上昇しがちです。

- パンや白米、麺類

- 甘いジュースやお菓子

血糖が上昇すると、下げるために「インスリン」が大量に分泌され、今度は血糖値が急降下します。この血糖値の乱高下(血糖値スパイク)が、食後の強い眠気やだるさを引き起こす原因となります。

お昼ごはんの後は、本当に眠くて困ります…。

血糖値の急上昇が原因かもしれません。食べる順番を工夫するのも手ですよ。

原因④教室の環境|二酸化炭素濃度や温度

授業中に眠くなる原因の4つ目は、教室の環境です。教室の環境、とくに以下の要因は、集中力や眠気に影響を与えます。

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| 二酸化炭素(CO2)濃度 | 冬場で窓を閉め切っている教室ではCO2濃度が高くなりがちです。 CO2濃度が上昇すると、脳の活動が鈍くなり、眠気を感じやすくなります。 |

| 室温 | 暖房が効きすぎて室温が高すぎる場合や、逆に寒すぎる場合も、体が快適な状態を保てずに眠気を誘発することがあります。 |

原因⑤授業内容への興味や理解度の不足

授業中に眠くなる原因として、授業内容への興味や理解度の不足も考えられます。自分がまったく興味を持てない科目や、先生の説明がわからず授業についていけない場合、脳は刺激不足の状態になります。

脳が「退屈だ」と感じると、覚醒レベルが下がり、眠気を引き起こしやすいです。逆に、好きな科目や内容が理解できる授業では、脳が活発に働くため眠気を感じにくいです。

授業についていけない場合は、前の範囲に戻って復習するなど、理解度を高める工夫も求められます。

授業が「わかる」ようになると、自然と眠気も感じにくくなりますよ。

原因⑥ストレスや疲れがたまっている

授業中に眠くなる原因の6つ目は、ストレスや疲れがたまっているからです。勉強や部活動、人間関係などで日常的にストレスを感じていると、自律神経のバランスが乱れやすくなります。

自律神経が乱れると、睡眠の質が低下したり、日中でも体が休息を求めて眠気を引き起こしたりします。肉体的な疲れが蓄積している場合も同様でしょう。

十分な睡眠をとっているはずなのに眠気が取れない場合は、無意識のうちにストレスや疲れをため込んでいないか、自分の心と体の状態を見直してみることも大切です。

【即効】授業中に眠くならない方法3選|バレずにできる対処法

授業中に「今すぐ眠気を覚ましたい!」というときのために、バレずにできる即効性の高い対処法があります。ツボ押しや軽いストレッチなど、周りに気づかれにくい方法を紹介します。

詳しく解説します。

眠気覚ましに効くツボを押す

授業中に眠くならないための即効対策として、眠気覚ましに効くツボを押す方法が挙げられます。机の下や手元でこっそり押せるツボは、授業中でもバレにくく、即効性が期待できる眠気覚ましです。

たとえば、手の甲にある「合谷(ごうこく)」や、中指の爪の生え際にある「中衝(ちゅうしょう)」などが有名です(詳しいツボの位置は後述します)。

眠気を感じたら、シャーペンや指先で「痛気持ちいい」と感じる強さで数秒間、何度か押してみましょう。

ツボを刺激することで脳に信号が送られ、意識をはっきりさせる手助けになります。

簡単なストレッチや伸びをする

授業中に眠くならないための即効対策には、簡単なストレッチや伸びをすることも含まれます。同じ姿勢を続けていると血流が悪くなり、脳に十分な酸素や栄養が行き渡らず眠くなります。

先生にバレないよう、椅子に座ったままこっそり体を動かしてみましょう。たとえば、足首を回したり、かかとを上げ下げしたりするだけでも、ふくらはぎの筋肉が刺激され血流が促されます。

背筋を伸ばして深く深呼吸する、肩を小さく回すなども、周りに気づかれずに体をほぐし、眠気を覚ますのに役立ちます。

飲み物でカフェインや刺激をとる

授業中に眠くならないための即効対策の3つ目は、飲み物でカフェインや刺激をとることです。休み時間中や、授業中に水分補給が許可されている場合は、カフェインを含む飲み物や刺激のある飲み物を活用しましょう。

カフェインには脳を覚醒させる働きがあります。ただし、カフェインが効き始めるまでには時間がかかるため、眠くなりそうな授業の前に飲んでおくのがおすすめです。

また、冷たい水や酸味の強い飲み物(レモン水など)も、その刺激で一時的に眠気を覚ますのに役立ちます。

カフェインは効果が出るまで少し時間がかかります。休み時間に飲んでおくのがコツです。

授業中に眠くならない方法|眠気覚ましのツボ6選

授業中に眠気を感じたとき、こっそり押せるツボを知っておくと便利です。手や頭、足など、押しやすい場所にある眠気覚ましに効くツボを6つ紹介します。

- ツボ①合谷(ごうこく)|手の甲にある万能ツボ

- ツボ②中衝(ちゅうしょう)|中指の爪の生え際

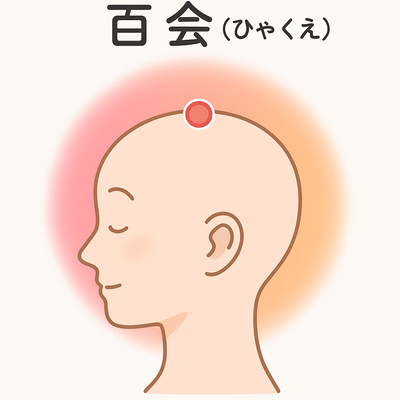

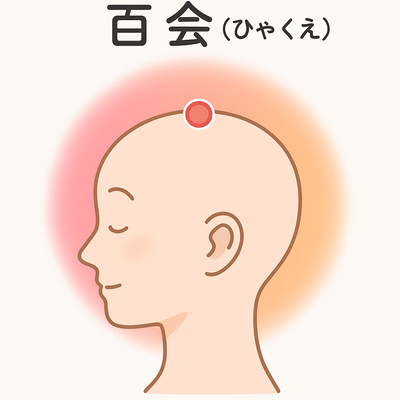

- ツボ③百会(ひゃくえ)|頭のてっぺん

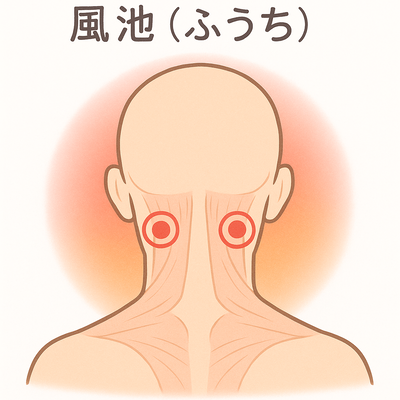

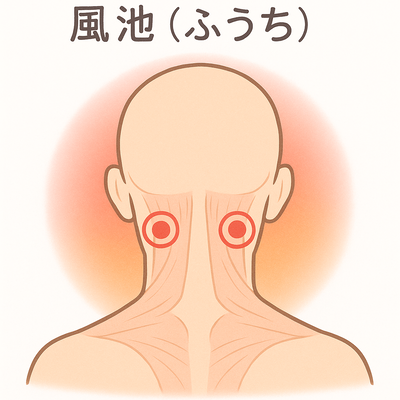

- ツボ④風池(ふうち)|首の後ろのくぼみ

- ツボ⑤神門(しんもん)|手首の内側

- ツボ⑥太衝(たいしょう)|足の甲

- ツボ押しのポイントと注意点

ひとつずつ見ていきましょう。

ツボ①合谷(ごうこく)|手の甲にある万能ツボ

授業中に眠くならないための眠気覚ましのツボ1つ目は、合谷(ごうこく)です。合谷は、手の甲側で、親指と人差し指の骨が交わる付け根部分のくぼみにあります。

眠気覚ましだけでなく、頭痛などにも効くとされる万能ツボとして知られています。もう片方の手の親指で、人差し指の骨に向かって押し上げるように「痛気持ちいい」と感じる強さで刺激しましょう。

机の下で簡単に押せるため、授業中に眠気を感じたときの定番のツボといえます。

ツボ②中衝(ちゅうしょう)|中指の爪の生え際

授業中に眠くならないための眠気覚ましのツボとして、中衝(ちゅうしょう)も挙げられます。中衝は、中指の爪の生え際、人差し指側にあるツボです。

眠気を感じたときに刺激すると、脳の血流を促し、意識をはっきりさせるのに役立つとされています。シャーペンの先やもう片方の手の親指と人差し指で、爪の生え際を挟むようにして強めに押してみましょう。

指先にあるため刺激が伝わりやすく、即効性が期待できるツボです。

ツボ③百会(ひゃくえ)|頭のてっぺん

授業中に眠くならないための眠気覚ましのツボには、百会(ひゃくえ)もあります。百会は、頭のてっぺん、両耳の先端を結んだ線と顔の中心線が交わるところに位置します。

全身の気が集まる場所とされ、眠気覚ましや集中力アップなどに用いられるツボです。授業中、頭をかいているふりをしながら、中指や人差し指の腹で心地よい強さで垂直に押してみましょう。

頭がすっきりし、眠気を払う手助けになります。

ツボ④風池(ふうち)|首の後ろのくぼみ

授業中に眠くならないための眠気覚ましのツボ4つ目は、風池(ふうち)です。風池は、首の後ろ、髪の生え際あたりにある大きなくぼみの、さらに外側にあります。

頭や首の血流を促すため、眠気だけでなく、目の疲れにもアプローチできるでしょう。後頭部を支えるように両手の親指をツボにあて、頭の重みを利用して押し上げるように刺激します。

授業中にうつむいたタイミングなどで、こっそり押してみるのがおすすめです。

ツボ⑤神門(しんもん)|手首の内側

授業中に眠くならないための眠気覚ましのツボとして、神門(しんもん)も知られています。神門は、手首の内側、小指側のすじと骨の間にあるくぼんだ部分にあるツボです。

このツボは、ストレスやイライラを抑え、精神的な疲労からくる眠気を和らげるのに役立つとされています。授業中に考え事をしているふりをしながら、もう片方の手の親指でゆっくりと押したり、もみほぐしたりしてみましょう。

リラックスしつつ、意識を覚醒させる効果が期待できます。

ツボ⑥太衝(たいしょう)|足の甲

授業中に眠くならないための眠気覚ましのツボ6つ目は、太衝(たいしょう)です。太衝は、足の甲側で、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ部分にあります。

眠気覚ましや疲労回復、ストレス緩和などに役立つツボとして知られます。椅子に座ったまま、かかとやシャーペンのキャップなどで反対側の足の甲にある太衝を刺激します。

机の下で行えばバレにくいため、授業中でも実践しやすいツボのひとつです。

ツボ押しのポイントと注意点

授業中に眠くならないためにツボを押す際は、いくつかのポイントと注意点があります。ツボ押しは、ただやみくらに押すよりも効果的な方法を意識しましょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 強さ | 「痛気持ちいい」と感じる程度が最適です。強すぎるとかえって体を緊張させてしまいます。 |

| 押し方 | 1カ所につき3秒から5秒ほどかけてゆっくり押し、ゆっくり離すのを数回繰り返します。 |

| 注意点 | シャーペンの先など尖ったもので強く押しすぎると、皮膚を傷つける可能性があるため注意が必要です。 |

あくまで授業中の応急処置として、バレない範囲で行うことが大切です。

ツボを押すときは「痛気持ちいい」くらいが目安です。強く押しすぎないように。

【バレずにできる】授業中に眠くならない方法7選

ツボ押し以外にも、授業中に先生や周りの生徒にバレずに眠気を覚ます方法はいくつかあります。脳に酸素を送ったり、体をこっそり動かしたりする簡単な対策を紹介します。

- 深い呼吸を意識する|脳に酸素を送る

- 姿勢を正す・こっそり空気イス

- 清涼感のある目薬をさす

- ミント系のタブレットやガムを口に入れる

- 冷たい水筒やハンカチで首筋を冷やす

- バレない程度に手や指を動かす|ペン回し

- とにかく板書を書き写す・メモを取る

順にみていきましょう。

対策①深い呼吸を意識する|脳に酸素を送る

授業中に眠くならないバレずにできる方法の1つ目は、深い呼吸を意識することです。眠気を感じるときは、呼吸が浅くなっていることが多いです。

呼吸が浅いと、脳に十分な酸素が供給されず、ますます眠くなります。周りに気づかれないよう、ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から細く長く息を吐き出す「腹式呼吸」を数回繰り返してみましょう。

新しい酸素が脳に送り込まれることで、頭がすっきりし、眠気を軽減できます。姿勢を正して行うと、より効果的です。

対策②姿勢を正す・こっそり空気イス

授業中に眠くならないバレずにできる方法として、姿勢を正す・こっそり空気イスをすることも挙げられます。猫背やほおづえをついた姿勢は、呼吸を浅くし、血流を悪くするため眠気を誘発します。

眠いと感じたら、まず背筋をピンと伸ばし、深く椅子に座り直してみましょう。正しい姿勢を保つだけでも、適度な緊張感が生まれ、眠気が覚めやすくなります。

それでも眠い場合は、机の下でバレないようにお尻を椅子から少しだけ浮かせる「空気イス」の状態を数秒間キープするのもおすすめです。

下半身に軽い負荷がかかり、眠気を飛ばす刺激になります。

対策③清涼感のある目薬をさす

授業中に眠くならないバレずにできる方法には、清涼感のある目薬をさすこともあります。眠気でまぶたが重くなってきたら、清涼感(クール感)の強い目薬をさすのも即効性がある対策です。

目に強い刺激が加わることで、強制的に眠気を覚ますことができます。授業中に目薬をさす場合は、先生に一言断るか、休み時間中にあらかじめさしておくとスムーズでしょう。

目の乾燥を防ぐ意味でも、目薬は眠気覚ましのアイテムとして筆箱に入れておくと便利です。

対策④ミント系のタブレットやガムを口に入れる

授業中に眠くならないバレずにできる方法の4つ目は、ミント系のタブレットやガムを口に入れることです。学校のルールで許可されている場合に限られますが、ミント系の強い刺激(清涼感)は眠気覚ましに効果的です。

口の中に刺激が広がることで、脳が覚醒します。ガムを噛むことは、あごの筋肉を動かすため脳の血流を促す効果も期待できますが、授業中に許可されているケースは少ないでしょう。

こっそり口に含める小さなタブレットタイプの方が、授業中の対策としては現実的です。

対策⑤冷たい水筒やハンカチで首筋を冷やす

授業中に眠くならないバレずにできる方法として、冷たい水筒やハンカチで首筋を冷やすのもおすすめです。冷たいもので首筋や手首など、太い血管が通っている部分を冷やすと、その冷たさが刺激となって眠気を覚ます手助けになります。

休み時間に冷たい水で濡らしたハンカチを用意しておくか、冷たい飲み物を入れた水筒を常備しておくといいでしょう。

眠気を感じたときに、うなじやこめかみにそっとあてるだけで、頭がシャキッとする感覚が得られます。

対策⑥バレない程度に手や指を動かす|ペン回し

授業中に眠くならない方法には、バレない程度に手や指を動かすことも含まれます。授業を聞きながら、以下のように単純ですが有効な動作を試してみましょう。

- 机の下で指を一本ずつ折ったり開いたりする

- 手をグーパーする

許可されているかは確認が必要ですが、ペン回しのように指先で細かい作業を行うことも、脳に適度な刺激を与え眠気を覚ますのに役立ちます。

ただし、ペンを落とす音で周りに迷惑をかけないよう、あくまでバレない範囲で行うことが大切です。

対策⑦とにかく板書を書き写す・メモを取る

授業中に眠くならないバレずにできる方法として、とにかく板書を書き写す・メモを取ることも挙げられます。眠気を感じたら、とにかく手を動かして脳を強制的に起こす方法です。

先生が黒板に書いたことを無心でノートに書き写すだけでも、何もしないよりは眠気をまぎらわせられます。さらに効果的なのは、先生が話した重要なポイントや疑問に思ったことを、板書以外にもメモとして書き加えることです。

「聞く」と「書く」の2つの作業を同時に行うことで、脳が刺激され、退屈さを感じにくくなり眠気を遠ざけられます。

眠いとノートを取るのも面倒になってしまいます…。

手を動かすこと自体が脳への刺激になります。まずは書き写すことからでOKです。

【休み時間にできる】授業中の眠気予防策5選

授業中に眠くならないためには、休み時間の過ごし方も大切です。次の授業に備えて、眠気をリセットしたり予防したりする5つの方法を紹介します。

ひとつずつ見ていきましょう。

予防策①10分から15分の短い仮眠をとる

授業中の眠気予防策の1つ目は、休み時間に10分から15分の短い仮眠をとることです。どうしても眠気が強い場合は、思い切って短時間だけ寝る「パワーナップ」が効果的です。

ただし、15分以上寝てしまうと深い眠りに入ってしまい、起きたときに逆に頭がぼーっとしやすくなります。机に突っ伏して寝る際は、アラームをセットするか、友達に起こしてもらうよう頼んでおくと安心です。

短時間でも脳を休ませることで、次の授業の集中力が回復しやすくなるでしょう。

15分以上の仮眠は逆効果になりがちです。短い仮眠を上手に使いましょう。

予防策②顔を洗う・歯磨きをする

授業中の眠気予防策として、休み時間に顔を洗う・歯磨きをすることも挙げられます。冷たい水で顔を洗うと、その刺激で交感神経が優位になり、眠気を覚ますことができます。

とくに首筋や手首も一緒に冷やすと、よりすっきりするでしょう。他には、歯磨きもおすすめです。歯磨き粉に含まれるミントなどの清涼感が口の中に広がり、気分をリフレッシュさせてくれます。

歯茎への刺激も脳の覚醒につながるため、昼食後や眠気を感じる授業の前に試してみる価値があります。

予防策③外に出て太陽の光を浴びる

授業中の眠気予防策には、休み時間に外に出て太陽の光を浴びることも有効です。太陽の光(とくに午前中の光)を浴びると、睡眠を促す「メラトニン」の分泌が抑制され、体内時計がリセットされます。

これにより、脳が「今は起きている時間だ」と認識し、覚醒レベルが上がります。休み時間になったら、少しの時間でも廊下の窓際やベランダ、校庭などに出て外の空気を吸い、日光を浴びてみましょう。

教室にこもりっぱなしでいるよりも、気分転換になり眠気を予防できます。

予防策④友達と話して気分転換する

授業中の眠気予防策の4つ目は、休み時間に友達と話して気分転換することです。授業中に眠くなる原因のひとつに「退屈さ」があります。

休み時間に友達と雑談するなど、声を出してコミュニケーションをとることで、脳が刺激され活性化します。静かな環境から一転して、楽しい会話で笑ったり頭を使ったりすることで、脳が「お休みモード」から「活動モード」に切り替わりやすくなります。

ただし、盛り上がりすぎて次の授業に遅れないよう、時間は意識しましょう。

予防策⑤次の授業の予習をして脳を動かす

授業中の眠気予防策として、休み時間に次の授業の予習をして脳を動かす方法もあります。あらかじめ次の授業で習う範囲を教科書やノートで確認しておくと、授業内容への興味や理解度が高まります。

「何をするんだろう」と受け身で待つのではなく、「ここはこういうことかな?」と能動的に考えることで、脳が刺激されます。

授業の展開が予測できると、退屈さを感じにくくなり、結果として眠気の予防につながるでしょう。5分程度、教科書を眺めるだけでも効果が期待できます。

【家でできる】授業中に眠くならないための生活習慣改善

授業中の眠気は、日々の生活習慣を見直すことで根本から改善できる可能性があります。家でできる6つの生活習慣改善策を紹介します。

ひとつずつ見ていきましょう。

改善策①毎日決まった時間に寝て起きる

授業中に眠くならないための生活習慣改善として、毎日決まった時間に寝て起きることが挙げられます。就寝時間と起床時間を一定に保つことで、体のリズム(体内時計)が整いやすくなります。

休日も平日と大きくずれないように意識するのがポイントです。体内時計が安定すれば、夜は自然と眠くなり、日中は頭がすっきりとした状態で活動しやすくなります。

まずは、自分の生活リズムを確立することから始めましょう。

改善策②中学生・高校生に必要な睡眠時間を確保する

授業中に眠くならないための生活習慣改善には、必要な睡眠時間を確保することも含まれます。中学生や高校生は、一般的に7時間から9時間程度の睡眠が必要とされています。

睡眠時間が慢性的に不足していると、脳や体が十分に休息できず、日中の強い眠気の直接的な原因となるでしょう。勉強や部活動で忙しいかもしれませんが、授業に集中するためにも、まずは睡眠時間をしっかり確保するよう生活全体を見直すことが大切です。

忙しいとは思いますが、睡眠時間は大切です。まず7時間確保を目標にしましょう。

改善策③寝る直前のスマホやゲームをやめる

授業中に眠くならないための生活習慣改善として、寝る直前のスマホやゲームをやめることも重要です。スマートフォンやゲーム機の画面は、以下のような理由で睡眠の質を低下させ、翌日の眠気につながる可能性があります。

| 理由 | 影響 |

|---|---|

| ブルーライトの影響 | 画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促す「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。 |

| 脳の興奮 | 寝る前に脳が興奮状態になると、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする原因になります。 |

遅くとも寝る1時間前には、画面を見るのをやめる習慣をつけましょう。

つい寝る前にスマホを見てしまいます…。

スマホの光は睡眠の質を下げます。寝る1時間前にはやめる勇気を持ちましょう。

改善策④寝る1時間から2時間前までに入浴を済ませる

授業中に眠くならないための生活習慣改善の4つ目は、入浴のタイミングです。質のいい睡眠をとるためには、寝る1時間から2時間前までに入浴を済ませるのが理想とされています。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 体温と眠気のリズム | 人は、体の内部の温度(深部体温)が下がるときに眠気を感じやすくなります。 入浴で一時的に体温を上げ、それが寝る前にかけてゆっくりと下がっていくように調整します。 |

| お湯の温度 | 熱すぎるお湯はかえって脳を興奮させてしまうため、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。 |

シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる方が睡眠の質を高めるのに役立ちます。

改善策⑤適度な運動を習慣にする

授業中に眠くならないための生活習慣改善には、適度な運動を習慣にすることも挙げられます。ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、夜の寝つきを良くしてくれるでしょう。

とくに日中に体を動かすことで、生活リズムにメリハリがつき、日中の覚醒レベルを保ちやすくなります。激しすぎる運動や、寝る直前の運動は逆効果になることもあるため、夕方ごろに軽く汗を流す程度から始めてみるのがおすすめです。

改善策⑥朝ごはんをしっかり食べる

授業中に眠くならないための生活習慣改善として、朝ごはんをしっかり食べることも大切です。朝ごはんには、主に2つの重要な役割があります。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| エネルギー補給 | 寝ている間に低下した体温を上げ、脳や体にエネルギーを補給します。 朝食を抜くと、脳がエネルギー不足のまま活動することになり、午前中の授業から眠気や集中力不足を感じやすくなります。 |

| 体内時計のリセット | 朝食を食べることで体内時計がリセットされ、1日の活動リズムが整いやすくなります。 |

パンやおにぎりだけでもいいので、何か口にする習慣をつけましょう。

朝ごはんは脳の大切なエネルギー源です。体内時計を整える役割もありますよ。

授業中の眠気対策におすすめの食べ物・飲み物

授業中の眠気対策には、何を飲食するかも影響します。眠気を覚ますのに役立つ飲み物や、眠気を引き起こしにくい食べ方を知っておきましょう。

詳しく解説します。

おすすめ①水やお茶でのこまめな水分補給

授業中の眠気対策におすすめの飲み物として、まずは水やお茶でのこまめな水分補給が挙げられます。体内の水分が不足すると、血流が悪くなり脳の働きが鈍くなるため、眠気を感じやすいです。

授業中に水分補給が許可されている場合は、水筒などに水やお茶(カフェインを含まない麦茶などでも可)を用意しておき、こまめに飲むようにします。

冷たい水は、その刺激で眠気を覚ますのにも役立ちます。一度にがぶ飲みするのではなく、一口ずつ飲むのがポイントです。

おすすめ②コーヒーやエナジードリンク|カフェインの取り方

授業中の眠気対策におすすめの飲み物には、コーヒーやエナジードリンクもあります。これらの飲み物に含まれるカフェインには、脳を覚醒させる働きがあります。

ただし、カフェインの効果が現れるまでには摂取してから30分程度かかるとされています。そのため、授業中に眠くなってから飲むのではなく、眠くなりそうな授業の前の休み時間にあらかじめ飲んでおくのがおすすめです。

飲み過ぎや、午後の遅い時間に飲むと夜の睡眠に影響が出る可能性があるため、量と時間には注意しましょう。

おすすめ③糖質の吸収をゆるやかにする食べ物|野菜

授業中の眠気対策におすすめの食べ物として、糖質の吸収をゆるやかにする野菜が挙げられます。とくに昼食時に血糖値が急上昇すると、その後の授業で強い眠気に襲われやすくなるでしょう。

食事の際は、パンやご飯などの糖質を食べる前に、まず野菜(サラダなど)から食べる「ベジファースト」を意識してみます。

食物繊維が豊富な野菜を先に食べることで、糖質の吸収がゆるやかになり、食後の血糖値の急上昇を抑えられます。お弁当の場合は、野菜のおかずから手をつけるようにするのがおすすめです。

食事の最初に野菜を食べる「ベジファースト」は、食後の眠気対策に有効です。

授業中の眠気を促進してしまう食べ物・飲み物に関する注意点

授業中の眠気対策として、眠気を促進してしまう食べ物や飲み物に関する注意点も理解しておきましょう。眠気を覚ますつもりが、かえって眠気を引き起こす原因になる食べ物や飲み物の取り方があります。

とくに糖質とカフェインの取り方には注意が必要です。知らず知らずのうちに眠気を誘発する食生活になっていないか、確認してみましょう。

以降で詳しく解説します。

糖質が多いジュースやお菓子は取らないようにする

授業中の眠気を促進してしまう食べ物・飲み物に関する注意点として、糖質が多いジュースやお菓子はなるべく取らないようにすることが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 眠くなる理由 | 空腹時や昼食時に、甘いジュースやお菓子、菓子パンなどを単体で摂取すると、血糖値が急激に上昇し、その後急降下します。 この血糖値の乱高下が、強い眠気を引き起こす原因となります。 |

| 対策 | 休み時間の間食には、ナッツやチーズなど、糖質が少なく噛み応えのあるものを選ぶ方が、眠気対策としては望ましいです。 |

寝る前のカフェイン摂取は避ける

授業中の眠気を促進してしまう飲み物に関する注意点には、寝る前のカフェイン摂取を避けることも含まれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 悪循環の理由 | カフェインの覚醒効果は、人によっては摂取してから数時間続くことがあります。 授業中の眠気対策で飲んだ結果、夜に寝つきが悪くなると睡眠の質が低下し、翌日の授業中にさらに強い眠気に襲われる悪循環に陥ります。 |

| 対策 | カフェインを摂取するのは、遅くとも就寝の4時間から5時間前までにしておきましょう。 |

授業中の眠気対策で避けるべきNG行動

眠気を覚まそうとして、かえって逆効果になったり、周りに迷惑をかけたりする行動があります。授業中の眠気対策として避けるべきNG行動を3つ紹介します。

ひとつずつ解説します。

NG行動①顔を強くたたく

授業中の眠気対策で避けるべきNG行動の1つ目は、顔を強くたたくことです。眠気を覚ますために自分の頬を強くたたく人がいますが、これはおすすめできません。

大きな音が出れば周りの迷惑になりますし、肌を傷つける可能性もあります。一時的な痛みで眠気が覚めたように感じても、根本的な解決にはならず、またすぐに眠くなるでしょう。

顔を刺激するなら、冷たいハンカチをあてたり、ツボを押したりするなど、静かにできる方法を選ぶべきです。

NG行動②ノートに殴り書きをする

授業中の眠気対策で避けるべきNG行動として、ノートに殴り書きをすることも挙げられます。眠気と戦いながらノートに意味のない線や文字を殴り書きしても、授業の内容はまったく頭に入りません。

手を動かすこと自体は眠気覚ましになりますが、意識が朦朧とした状態では学習効果はゼロです。それどころか、ペンを走らせる音で周りの集中を妨げる可能性もあります。

手を動かすなら、「とにかく板書を書き写す」など、少しでも学習につながる方法を試しましょう。

NG行動③無理に起き続けようと力む

授業中の眠気対策で避けるべきNG行動の3つ目は、無理に起き続けようと力むことです。眠気に抵抗しようと、目に力を入れたり、体にぐっと力を込めたりするのは逆効果です。

体に余計な緊張が走るだけで、眠気自体は解消されません。むしろ、まぶたがピクピクしたり、カクンと船を漕いだりして、周りから見ても「寝そうになっている」ことがバレバレです。

力むのではなく、姿勢を正したり、深く呼吸したりするなど、体をリラックスさせながら脳を覚醒させる方法を試しましょう。

眠い時に無理に力むのは逆効果です。姿勢を正して深呼吸する方がスッキリします。

それでも授業中に眠いのは病気?考えられる可能性

生活習慣を改善しても授業中の眠気が続く場合、背景に特定の状態が隠れている可能性も考えられます。ここでは、日中の強い眠気に関連する可能性のある状態について解説します。

ひとつずつ解説します。

過眠症(ナルコレプシー)の初期症状とは

生活習慣を改善しても授業中に眠い場合に考えられる可能性として、過眠症(ナルコレプシー)と呼ばれる状態があります。

過眠症は、日中に場所や状況を選ばず、突然耐え難い眠気に襲われるのが特徴です。授業中に意識が飛ぶように寝てしまう、といったことが頻繁に起こる場合は、この状態の初期のサインかもしれません。

ほかにも、笑ったり驚いたりしたときに体の力が抜けるといった特徴が見られることもあります。

睡眠時無呼吸症候群の可能性

生活習慣を改善しても授業中に眠い場合に考えられる可能性として、睡眠時無呼吸症候群も挙げられます。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に一時的に呼吸が止まることを繰り返し、結果として睡眠の質が低下する状態です。

夜間に十分な休息がとれないため、日中に強い眠気や倦怠感を感じやすくなります。家族や友人から、いびきが大きい、寝ているときに呼吸が止まっていると指摘されたことがある場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性も考えられます。

あまりにも眠気が続く場合は病院の受診も検討

生活習慣を改善しても授業中に眠い場合、あまりにも眠気が続くなら病院の受診も検討しましょう。これまで紹介した対策や生活習慣の見直しを行っても、日中の眠気がまったく変わらない、あるいは日常生活に支障が出るほどひどい場合は、自己判断で放置すべきではありません。

専門の医療機関(睡眠外来など)に相談することで、眠気の背景にある原因を特定し、適切なアドバイスを受けられる可能性があります。

色々試しても改善しない眠気は、一人で悩まず専門家に相談することも大切です。

授業中に眠くならない方法に関するよくある質問(FAQ)

授業中に眠くならない方法に関して、中学生や高校生が抱きがちなよくある質問と回答をまとめました。眠気対策の疑問や不安を解消しましょう。

授業中に意識が飛ぶ・気づいたら寝てるのはなぜ?

授業中に意識が飛ぶように寝てしまうのは、睡眠不足が深刻なレベルに達しているサインかもしれません。

脳が休息を強く求めているため、静かで刺激の少ない環境(授業中など)では、本人の意思とは関係なく強制的にシャットダウン(睡眠)してしまうことがあります。

授業内容がまったく理解できない、または興味が持てない場合も、脳への刺激が乏しくなり、意識が飛びやすくなると考えられます。

眠気覚ましのツボって本当に効果があるの?

眠気覚ましのツボが「必ず効く」という保証はありませんが、試してみる価値はあります。ツボを押すことによる「痛み」や「刺激」が脳に伝わることで、覚醒を促し、一時的に眠気を紛らわせる手助けになると考えられています。

とくに「合谷(ごうこく)」のように押しやすい場所にあるツボは、授業中でもバレずに試せる対策のひとつです。

魔法ではありませんが、何もしないよりは頭をすっきりさせるきっかけになるでしょう。

授業中にガチで眠い時でも一瞬で目を覚ます方法は?

授業中にどうしても眠いときに一瞬で目を覚ますには、体に強い刺激を与える方法が挙げられます。たとえば、清涼感の非常に強い目薬をさす、ミント系の強力なタブレットを口に含む、などが即効性を期待できます。

休み時間であれば、冷たい水で顔を洗うのが最も手っ取り早く強力な方法です。物理的な冷たさや刺激で、強制的に脳を起こすことができます。

眠くなる授業をする先生が悪いんじゃない?

先生の授業が単調で退屈だと感じると、眠くなりやすいのは事実です。授業内容への興味や関心は、眠気に大きく影響します。

しかし、先生のせいにして授業中ずっと寝ていては、自分の成績が下がるだけです。先生の授業スタイルを変えるのは難しいですが、自分の眠気をコントロールする工夫はできます。

たとえば、「あえて一番前の席に座る」「先生が話した内容をすべてメモする」など、自分から積極的に授業に参加する姿勢を見せることで、退屈さを感じにくくなり、眠気を予防できる可能性があります。

授業中だけ眠くなるのはなぜ?

休み時間や部活動中は元気なのに、授業中だけ眠くなるのは、環境と活動内容の違いが大きな原因です。授業中は、長時間同じ姿勢で椅子に座り、先生の話を聞くという受動的な状態が続きます。

一方、休み時間や部活動中は、友達と話したり体を動かしたりと、脳や体が活発に動いています。教室の室温や二酸化炭素濃度が快適でない場合も、静かな環境と相まって眠気を誘発しやすくなります。

能動的に「授業に参加する」意識を持つことが対策になります。

まとめ

授業中に眠くならないためには、その場しのぎの対策と、根本的な生活習慣の見直しの両方が大切です。授業中に眠くなる主な原因は、以下のとおりです。

- 睡眠不足や睡眠の質が悪い

- 生活リズムの乱れ(体内時計のずれ)

- お昼ごはんによる血糖値の急上昇

- 教室の環境(二酸化炭素濃度や温度)

- 授業内容への興味や理解度の不足

- ストレスや疲れの蓄積

まずは、ツボ押しやストレッチ、姿勢を正すなど、記事で紹介したバレずにできる即効対策を試してみてください。同時に、睡眠時間の確保や寝る前のスマホを控える、朝ごはんをしっかり食べるなど、家でできる生活習慣の改善にも取り組み、眠気を感じにくい体質を目指しましょう。

コメント